Les prairies permanentes reculent fortement en Bretagne depuis quatre ans

Entre 2010 et 2024, la Bretagne a perdu 6,5% de ses surfaces toujours en herbe (ou prairies permanentes), principalement au cours des quatre dernières années. La baisse du cheptel bovin, plus forte depuis 2019, accentue ce recul, tout comme la baisse du nombre d’exploitations bovines. Les pertes de prairies permanentes sont aussi plus fréquentes au moment des reprises d’exploitation. C’est particulièrement le cas dans les élevages laitiers qui concentrent la majorité des prairies permanentes. Au-delà de leur rôle dans l‘alimentation animale, ces prairies jouent notamment un rôle important pour préserver la biodiversité, limiter les émissions de gaz à effet de serre et réguler le cycle de l’eau. Dans les exploitations agricoles, trois quarts des prairies permanentes sont pâturées, au moins une partie de l’année. Le reste est fauché. En 2024, les prairies permanentes représentent 13,5 % du territoire régional, part assez faible au regard des autres régions. En revanche, les prairies temporaires et le maïs occupent une place bien plus importante que dans le reste de la France. Le recours à des rotations de prairies y est également plus fréquent. En Bretagne, les exploitations laitières détenant un grand cheptel ont relativement plus recours au maïs fourrage et moins aux prairies. Ainsi, l’agrandissement des exploitations laitières ne favorise pas le maintien des prairies.

L’ensemble des prairies permanentes – espaces en herbe naturels ou semés depuis six ans ou plus, y compris hors exploitations agricoles – couvrent en Bretagne une surface estimée à 371 000 hectares en 2024, soit 13,5 % du territoire régional (définitions). Cette part varie de 14,4 % dans le Finistère à 12,4 % dans les Côtes-d’Armor. Elle est inférieure à celle de la France métropolitaine (19 %). Ces espaces à couvert herbacé permanent revêtent un enjeu important en matière de transition écologique et de biodiversité (encadré 2). Cependant, les écosystèmes prairiaux tendent à se réduire. Le recul est marqué en Bretagne : 26 000 hectares en moins entre 2010 et 2024, soit une perte de 6,5 % des surfaces, dont - 5,3 % au cours des quatre dernières années. Cette baisse est deux fois plus forte en Bretagne qu’en France métropolitaine (- 3,1 %, figure 1). Elle concerne principalement les surfaces de prairies permanentes à usage agricole, 315 000 hectares, soit 85 % du stock estimé des prairies permanentes, suivies grâce aux déclarations des exploitants à la politique agricole commune (PAC, sources). Parallèlement, les prairies permanentes hors exploitation agricole (en espace naturel ou périurbain) régressent également, du fait de l’artificialisation des sols, en Bretagne comme au niveau national. Sur cinquante ans, entre 1970 et 2020, les surfaces des prairies agricoles (permanentes et temporaires) sont passées de 1,1 millions d’hectares à 614 000 hectares en Bretagne, soit une chute de 44 %. Sur la même période, l’ensemble des surfaces agricoles a diminué de 16 % en Bretagne.

Figure 1 - Une plus forte baisse des prairies permanentes en Bretagne

Évolution des surfaces toujours en herbe entre 2010 et 2024

Les prairies temporaires et le maïs occupent une place plus importante en Bretagne

Les prairies permanentes représentent 20 % de la surface agricole utilisée (SAU) en Bretagne en 2024, contre 33 % en France métropolitaine (figure 2). Seules trois régions plus céréalières abritent moins de prairies permanentes : le Centre-Val-de-Loire (16 % de la SAU), les Hauts-de-France (13 %) et l’Île-de-France (3 %). Les régions à plus forte densité de surfaces en prairies permanentes sont celles comprenant des massifs montagneux. La Normandie, autre grande région laitière, est également au-dessus de la moyenne métropolitaine (34 %). La Bretagne se situe, en revanche, en première position pour la part des prairies artificielles et temporaires (17 % contre 9 % en France métropolitaine), et pour la part de cultures fourragères annuelles, essentiellement du maïs ensilage (19 % contre 6 %). La spécialisation en élevage laitier, avec une certaine intensification fourragère, explique cette différence. Seules 6 % des exploitations laitières bretonnes n’ont pas de maïs fourrage dans leur assolement, contre 25 % à l’échelon national. Par ailleurs, les prairies permanentes entrent plus souvent dans un système de rotation longue. En 2022, 67 % des prairies permanentes ont été déclarées à la PAC comme « prairies à rotation longue » (définitions). Il s’agit d’une spécificité bretonne, cette part ne dépassant 30 % dans aucune autre région (29 % en Centre-Val de Loire, 27 % en Pays de la Loire).

Figure 2 - La Bretagne, 1re région pour les prairies temporaires et les fourrages annuels

Assolement des exploitations agricoles par région en France métropolitaine en 2024

Les prairies permanentes liées au devenir de l’élevage bovin

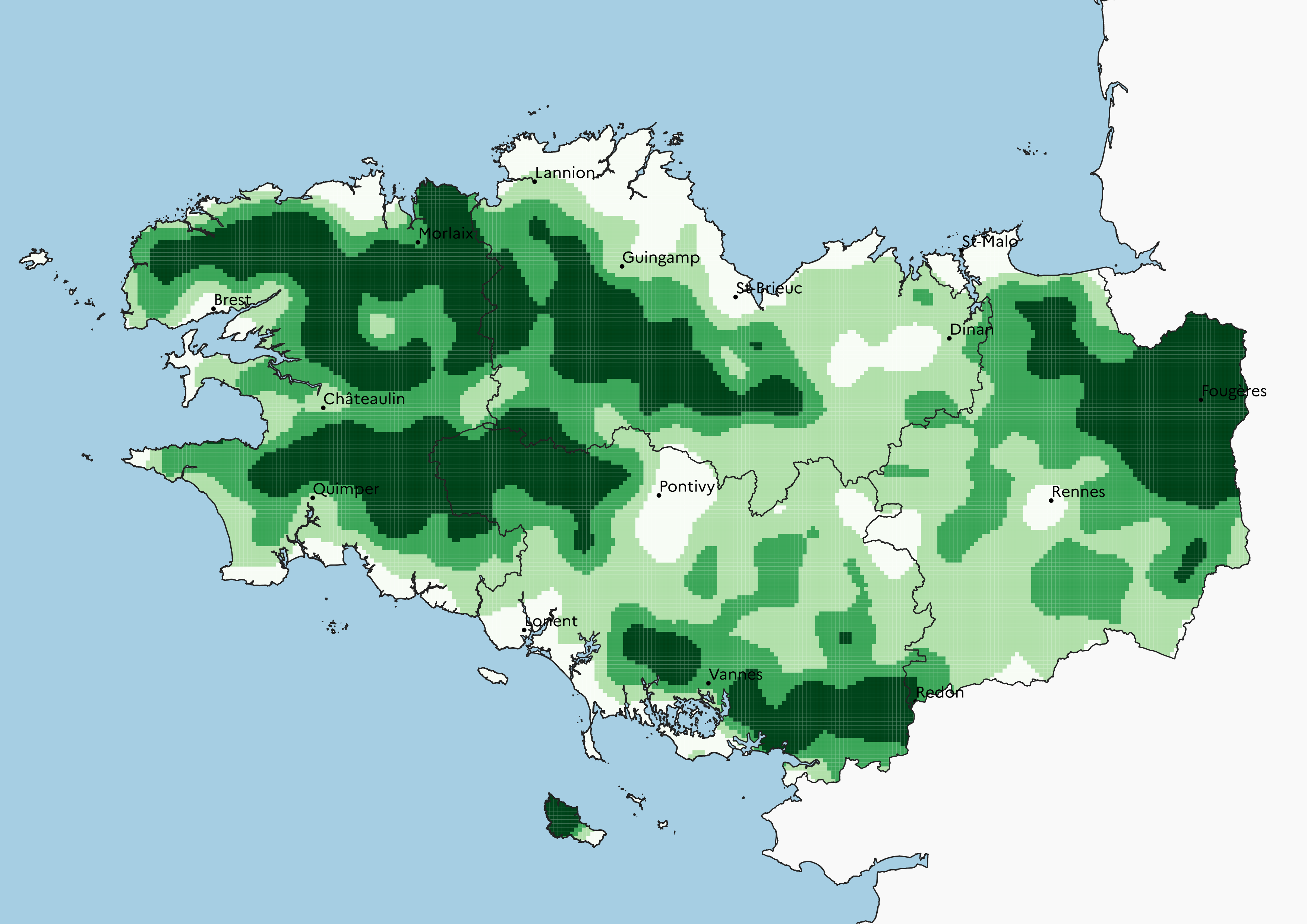

Le maintien des prairies régionales par l’agriculture est en partie lié à la poursuite de l’élevage, notamment bovin (figures 3 et 4). En Bretagne, les exploitations ayant des bovins concentrent en effet 84 % des prairies permanentes agricoles, dont 63 % pour les exploitations ayant des vaches laitières, selon le recensement agricole 2020. Au cours des cinq dernières années, le nombre de vaches en Bretagne diminue de 2,6 % chaque année en moyenne, ce qui diminue les besoins en prairies par les éleveurs. L’herbe des prairies permanentes est en effet exploitée sous deux formes : le pâturage ou le fauchage. En 2024, 60 % des prairies permanentes agricoles sont essentiellement pâturées par des animaux en Bretagne, selon les déclarations PAC. La fauche seule est moins courante (27 %). Elle sert à produire du fourrage déshydraté sous forme de foin ou ensilé. Ces deux formes de valorisation peuvent être combinées au cours de l’année sur une même prairie, pratique constatée en région pour 13 % d’entre elles.

Figure 3 - Les surfaces toujours en herbe des exploitations dans le territoire breton en 2020

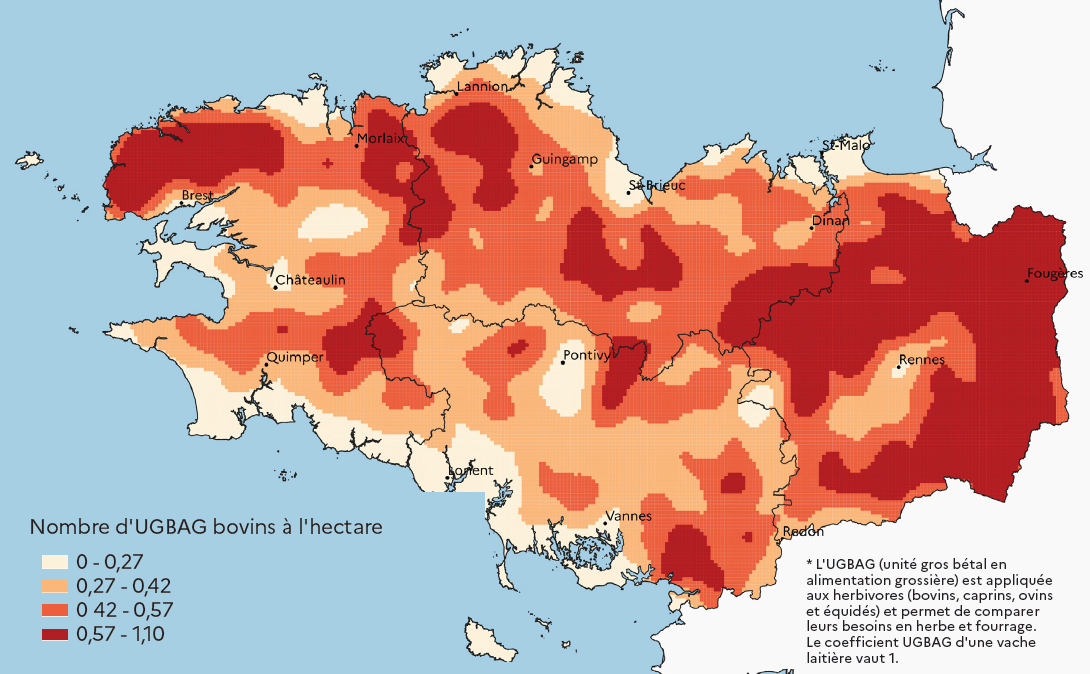

Figure 4 - Une plus forte densité de bovins en Ille-et-Vilaine

Nombre d’unités gros bovins alimentation grossière (UGBAG)* bovins sur le territoire breton en 2020

Encadré 1 - Des pertes de prairies lors des changements d’exploitation : le cas entre 2022 et 2023

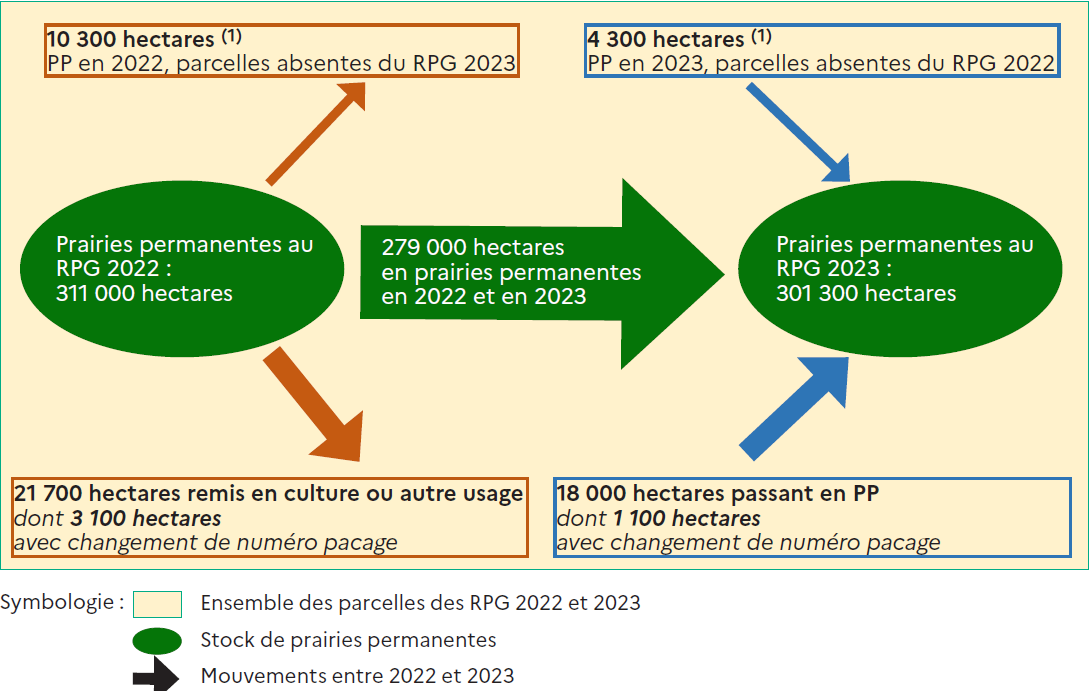

Entre 2022 et 2023, la surface en prairies permanentes baisse de 3,1 % dans les déclarations à la PAC (- 9 700 hectares, figure 5). La baisse réellement liée à des changements d’occupation des sols n’est cependant que de 1,2 %, sur des parcelles observées à la fois en 2022 et en 2023 (- 3 700 hectares). Le reste est lié à des effets de mesure (parcelles qui ne sont plus déclarées en 2023 dont on ne sait pas ce qu’elles deviennent). Le nombre de parcelles sortantes est notamment plus élevé en 2023 en raison de l’introduction du critère d’éligibilité "agriculteur actif" pour bénéficier des aides de la nouvelle PAC.

La diminution, hors effets de mesure, est proche de la diminution moyenne annuelle entre 2020 et 2024 sur l’ensemble des prairies. Elle est donc assez représentative de cette période. Sur les parcelles observées en 2022 et 2023, 21 700 hectares de prairies permanentes sont ainsi remis en culture, dont 15 800 hectares en maïs (occasionnant un déstockage de carbone) ou ne sont plus cultivés (jachère, surface temporairement non exploitée, bande tampon). À l’inverse, 18 000 hectares passent en prairies permanentes, essentiellement des prairies temporaires entrant dans leur sixième année d’existence. Il s’ensuit un déficit net de 3 700 hectares de prairies permanentes. Plus de la moitié de ce déficit net est occasionné lors d’un changement de numéro pacage, correspondant à une reprise d’exploitation ou à un changement de statut juridique (définitions). À numéro pacage identique, 6 % des surfaces des prairies permanentes sont retournées pour être mise en culture. Cette part s’élève à 15 % s’il y a changement de numéro pacage. Par ailleurs, l’agrandissement de l’exploitation est la cause de 62 % des retournements de prairies, suite à un changement de numéro de pacage.

Figure 5 - Évolution des prairies permanentes (PP) entre 2022 et 2023

L’agrandissement des élevages laitiers peu propice au maintien des prairies

Entre 2018 et 2022, les surfaces en prairies permanentes au sein d’exploitations déclarant à la PAC se réduisent de 4,2 % alors que les surfaces en céréales augmentent de 4,6 %. Cette évolution suit en partie la baisse du nombre d’exploitations (- 10 %), proche de celle du cheptel bovin. Ces disparitions d’exploitations mettent sur le marché des parcelles qui permettent aux exploitations restantes de s’agrandir. Ainsi, la surface agricole utilisée moyenne par exploitation croît plus rapidement (+ 10,5 % sur quatre ans) que la surface moyenne en prairie permanente (+ 6,7 %). Les conséquences sont différentes selon les types d’élevage (méthodes).

Les exploitations bovins lait et mixtes concentrent 61 % des surfaces de prairies permanentes en 2020. Elles sont de plus en plus grandes, en surface agricole (+ 13 % en 4 ans) ainsi qu’en cheptel (+ 8 %). Cet agrandissement – en surface – profite cependant moins aux prairies permanentes (+ 11 %) qu’aux grandes cultures céréalières (+ 17 %) et au maïs fourrager (+ 14 %). En effet, un agrandissement avec des parcelles plus éloignées des salles de traite s’adapte moins à leur maintien ou leur conversion en prairie accessible pour le pâturage. Le retournement des prairies permanentes est ainsi plus fréquent en élevage laitier qu’en élevage viande, pour une conversion des prairies permanentes essentiellement vers du maïs dédié à l’alimentation des herbivores. Les retournements de prairies sont plus importants que les conversions en prairies permanentes, quasiment chaque année entre 2018 et 2022. L’année 2020 fait exception, en raison des conditions pluviométriques défavorables à l’automne 2019 rendant le travail du sol (retournement et labour) plus difficile.

Les élevages bovins viande et autres herbivores regroupent 26 % des prairies permanentes en 2020. Ils se distinguent par un mode d’élevage basé sur les prairies : 80 % de leur surface agricole est constituée de prairies permanentes ou temporaires (contre 42 % pour les élevages bovins laits et mixtes). Leur densité de bétail rapportée à la surface en prairies permanentes est trois fois moins importante que celle des exploitations bovins lait et mixtes. Le recours au maïs ensilage y est moindre (6 % de la SAU, contre 30 % pour les exploitations bovins lait et mixtes). Ces exploitations sont toutefois plus touchées par les disparitions des exploitations en raison de l’âge plus avancé des exploitants. Ainsi, la moitié des prairies permanentes sortants du RPG sont des surfaces utilisées par des exploitations bovins viande et autres herbivores (figure 6).

Types d’exploitations | Répartition des exploitations en 2020 | en % | Surfaces en PP 2020 | Surfaces en PP 2020 retournées entre 2020 et 2022 | Surfaces converties en PP entre 2020 et 2022 | Surfaces PP en 2020 sorties du RPG en 2022 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Bovins lait et mixtes | 9 184 | 39,5% | 61,2% | 70,5% | 73,4% | 33,1% |

| Bovins viandes et autres herbivores | 5 410 | 23,3% | 26,0% | 17,1% | 17,3% | 49,5% |

| Céréales, porcs et volailles | 7 128 | 30,7% | 11,1% | 11,1% | 7,6% | 14,3% |

| Autres (arboriculture, fruits, légumes…) | 1 527 | 6,6% | 1,7% | 1,4% | 1,6% | 3,1% |

| Ensemble des exploitations retenues | 23 249 | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

Les mouvements de prairies permanentes entre 2020 et 2022 selon les types d’exploitation

Lecture : les exploitations classées "bovins lait mixtes" représentent 70,5 % de l’ensemble des prairies permanentes retournées entre 2020 et 2022, alors qu’elles regroupent 61,2 % des prairies permanentes, d’où une surreprésentation de cette classe parmi les prairies retournées. Toutefois, elles sont aussi surreprésentées parmi les nouvelles surfaces converties en prairies permanentes (73,4 %).

Source : Agreste, recensement agricole 2020 - Agence de services et de paiements, RPG 2020 et 2022

Les grands élevages laitiers recourent plus aux fourrages qu’aux prairies

Si la poursuite de l’élevage de bovins est un critère favorable à la préservation des prairies, des exploitations laitières de plus en plus grandes et de plus en plus intensives ne contribuent pas forcément à leur maintien. Un recours plus important aux fourrages, au détriment des prairies, s’observe dans les élevages laitiers ayant un cheptel important. Il y a ainsi en moyenne 1,8 hectares de prairie pour 1 hectare de fourrages annuels dans les exploitations ayant 45 vaches laitières, alors qu’il y a autant de fourrages annuels que de prairies dans celles en comptant 140 (figure 7). Le cheptel rapporté aux surfaces toujours en herbe croît avec la taille des exploitations (figure 8). Ce ratio dépasse 7 pour les exploitations avec plus de 200 UGB alimentation grossière (ces exploitations ont en général plus de 130 vaches laitières), tandis qu’il est de 4,3 pour celles avec 60 UGB (autour de 45 vaches laitières).

Figure 7 - Une part de maïs importante dans les grands élevages laitiers

Assolement des exploitations avec des vaches laitières

Champ : exploitations bretonnes ayant au moins 10 vaches laitières, aucune vache allaitante et aucun caprin, ovin ou équidé | Source : Agreste, recensement agricole 2020

Figure 8 - Un système plus extensif dans les exploitations spécialisées en bovins viande

Ratio unité gros bovins alimentation grossière (UGBAG) sur surfaces toujours en herbe (STH) en fonction de la taille du cheptel et du système d’exploitation

Champ : exploitations bretonnes ayant au moins 10 vaches laitières ou allaitantes et aucun caprin, ovin ou équidé | Source : Agreste, recensement agricole 2020

Encadré 2 - L’enjeu du maintien des prairies permanentes

Le maintien des prairies permanentes revêt un enjeu majeur à de nombreux points de vue : elles rendent de multiples services écosystémiques (préservation de la biodiversité, alimentation des animaux, aménités paysagères reconnues et nombreux services de régulation) et jouent un rôle crucial dans la transition écologique. La présence de plantes herbacées sur ces surfaces pendant une période conséquente permet la fixation et le stockage de carbone dans le sol. Les prairies permanentes installent dans la durée certains milieux naturels ou semi-naturels favorables à la flore, la faune et au bon fonctionnement des écosystèmes en général. Elles peuvent contribuer par leur diversité et leur composition floristique à la pollinisation des cultures et à la préservation d’une faune sauvage diversifiée. Les prairies régulent positivement la ressource en eau, en qualité comme en quantité. En zone humide, elles jouent souvent un rôle de rétention d’eau. Par ailleurs, la qualité des paysages de prairies bocagères confère à ces espaces une valeur esthétique et culturelle très communément partagée.

D’un point de vue agronomique, les prairies constituent une ressource fondamentale pour l’autonomie fourragère, notamment en matière de protéines pour les ruminants. Sans exploitation ou utilisation par des animaux, une prairie évolue naturellement, sous nos climats et nos latitudes, vers des landes ou des friches puis vers la forêt. Le maintien de certaines formes d’élevage est donc garant du maintien des prairies.

Les prairies permanentes font l’objet d’une attention particulière dans le cadre des politiques agricoles communautaires et nationales, notamment à travers les bonnes conditions agricoles environnementales (BCAE) de la PAC :

- BCAE1 : obligation du maintien d’un ratio de prairies permanentes sur la surface agricole utilisée. L’indicateur est calculé au niveau régional, et non à l’échelle de l’exploitation, pour donner plus de souplesse aux agriculteurs dans la gestion de leur système fourrager. En cas de dégradation de ce ratio, il peut être imposé un système d’autorisation individuelle administrative pour retourner les prairies, voire d’interdiction de retournement et d’obligation de les réimplanter en cas de trop forte baisse.

- BCAE 9 : interdiction de convertir ou labourer les prairies permanentes dans les sites Natura 2000.

La préservation des prairies permanentes est également encouragée à travers certaines voies de l’éco-régime (versé aux exploitants limitant au maximum le recours à leur labour). La création de prairies est aussi aidée dans le cadre des mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC) biodiversité.

Sources

Le registre parcellaire graphique (RPG) est une base données administrative géoréférencée pour la gestion et le contrôle des demandes d’aides relevant de la politique agricole commune (PAC). Chaque année, ce registre fournit une représentation exhaustive des surfaces et des cultures déclarées par les exploitants agricoles. Ainsi, il permet une analyse des successions de culture à l’échelle de la parcelle agricole entre deux millésimes. Grâce à cette source, 96 % des prairies permanentes agricoles peuvent être suivies à travers les déclarations des exploitants agricoles à la politique agricole commune (PAC).

La statistique agricole annuelle (SAA) est une opération de synthèse annuelle sur les productions agricoles françaises. Elle fournit chaque année des données sur l’ensemble des productions agricoles en termes physiques (surfaces et rendements, têtes de bétail). La SAA mobilise de nombreuses sources de données, dont les déclarations PAC et la base de données nationale d’identification animale (BDNI) qui sert de support à l’identification bovine. Les résultats sont recalés avec ceux des recensements agricoles et sont le fruit de consolidations et de synthèses à partir des informations disponibles conduisant à des données les plus cohérentes possibles dans le temps et dans l’espace. Cette opération permet notamment d’estimer l’ensemble des surfaces toujours en herbe. Les surfaces hors exploitations agricoles sont cependant plus complexes à suivre en l’absence de source administrative.

Réalisé tous les 10 ans, le recensement agricole fournit des informations exhaustives et détaillées par exploitation. Il permet en particulier de calculer individuellement le poids des prairies dans la surface agricole utilisée (SAU) et de le rapporter au cheptel.

Définitions

Au sens de la statistique publiques agricole, comme au sens de la PAC, est considérée comme prairie ou pâturage permanent, toute surface sur laquelle la production d’herbe ou d’autres plantes fourragères herbacées prédomine, depuis cinq années révolues ou plus. La somme des prairies permanentes constitue la surface toujours en herbe (STH).

Une prairie temporaire est une superficie composée majoritairement de graminées fourragères, parfois mélangées à des légumineuses ou des céréales, qui n’a pas été retournée depuis 5 ans ou moins (même si elle a été entre temps labourée et ré-ensemencée). Elle devient prairie ou pâturage permanent dès lors qu’elle entre dans sa 6e année d’existence.

Jusqu’en 2022, dans les déclarations PAC, il était possible de distinguer, au sein de la catégorie des prairies permanentes, les prairies en rotation longue (prairies déclarées à la PAC depuis plus de cinq ans et destinées à être retournées pour mise en culture). La durée de cinq ans inscrite dans la définition actuelle des prairies permanentes dans le cadre de la PAC, fait aujourd’hui l’objet d’interrogations. En effet, le potentiel nutritif de certaines prairies peut se conserver au-delà des cinq ans. Or les règles en vigueur de la PAC n’incitent pas au maintien de ces prairies après la 5ème année, alors que leur présence pendant plus de 5 ans offre un intérêt écologique avéré.

Le numéro pacage est l’identifiant attribué à chaque exploitation dans le cadre des demandes d’aides de la PAC. Il reste généralement inchangé d’une année sur l’autre, sauf en cas de modification de forme juridique (comme le passage d’une exploitation individuelle à une forme sociétaire, par exemple).

L’unité de gros bétail (UGB) est l’unité employée pour pouvoir comparer les besoins nutritionnels ou alimentaires de différents types d’animaux d’élevage. Les coefficients sont calculés selon l’alimentation de l’animal. L’UGB alimentation totale compare les animaux en fonction de leur ration complète, c’est-à-dire en prenant en compte à la fois herbe, fourrage et concentrés. L’UGB alimentation grossière ne concerne que les herbivores (bovins, caprins, ovins et équidés) et les compare selon leur consommation en herbe et fourrage. Le coefficient UGBAG d’une vache laitière vaut 1, il vaut 0,85 pour une vache allaitante.

Méthodes

L’analyse des prairies permanentes en Bretagne de 2018 à 2022 repose sur une classification, de type ACP (analyse en composantes principales), des 23 250 exploitations agricoles bretonnes présentes au recensement agricole 2020 et déclarant des parcelles à la PAC. Cette classification est réalisée à partir de 10 variables (UGB bovins viande, UGB vaches laitières, UGB autres herbivores (équidés, ovins et caprins), UGB porcins et volailles, SAU totale, part des prairies permanentes dans la SAU, part des prairies temporaires dans la SAU, part des céréales dans la SAU, part du maïs ensilage dans la SAU, part des autres cultures dans la SAU). Quatre classes sont ensuite obtenues par la méthode K-means. L’analyse se concentre sur deux classes qui détiennent 87 % des prairies permanentes. La première classe, appelée ici « bovins lait et mixtes », comprend 9 200 exploitations et regroupe 61 % des prairies permanentes. La deuxième classe « bovins viandes et autres herbivores » compte 5 400 exploitations et regroupe 26 % des prairies permanentes. Les deux autres classes (8 650 exploitations) ne représentent que 12 % des prairies permanentes. Une classification supervisée par régression multinomiale à partir de ces classes est réalisée pour les millésimes autres que 2020. Celle-ci utilise les données du RPG pour les surfaces et des données administratives de déclaration de flux d’azote (DFA) pour les cheptels.

L’analyse est restreinte aux années 2018 à 2022 afin d’éviter toute rupture dans les séries de données. En effet, entre 2017 et 2018, des corrections massives ont été apportées sur les surfaces déclarées à la PAC, avec une opération de requalification en prairie permanente des parcelles déclarées en prairies temporaires durant plus de cinq ans. En 2023, le critère d’éligibilité « agriculteur actif » lié à la nouvelle programmation PAC 2023-2027 a entraîné la sortie de nombreux exploitants âgés.

Pour en savoir plus

- Dumez J. , Isabelle V., Lobjoit Y., 2025, Prise en compte des prairies permanentes dans le cadre de la politique agricole commune (PAC), CGAAER, rapport de mission de conseil n°24092-P, mars 2025.

- Puydarrieux P., Devaux J., 2013, Quelle évaluation économique pour les services écosystémiques rendus par les prairies en France métropolitaine°?, Centre d’études et de prospective du ministère en charge de l’agriculture, Notes et études socioéconomiques n° 37, janvier-juin 2013, pp. 51-86

Téléchargements

Partager la page

- Partager sur Facebook

- Partager sur X (anciennement Twitter)

- Partager sur LinkedIn

- Partager par email

- https://draaf.bretagne.agriculture.gouv.fr/les-prairies-permanentes-reculent-fortement-en-bretagne-depuis-quatre-ans-a3791.html